コラム

BIM/CIMとは何か。現役CIMオペレーターが感じるイメージと課題

近年義務化されたBIM/CIMデータの作成。BIMは建築、CIMは土木のデータのことで、視覚的にわかりやすい物を作って効率化するのが主な目的です。

しかし、発注者からは「それにかけるお金が無い」「イメージできない」「本当に要るの?」という意見があり、まだ一部でしかBIM/CIMを活用できていない状況です。

この記事では、BIM/CIMとはどんなものか、そしてどう活用できるのかについて紹介していきます。

BIM/CIMとは?メリットは?

BIM/CIMとは、3Dのモデルを使用した取り組みのことです。

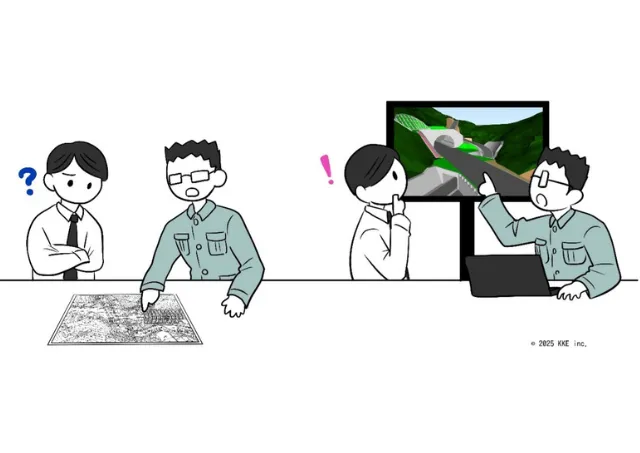

一番わかりやすい利点は、3次元でのイメージを全員で共有できることです。2次元の図面や文字だけの資料では、実際に施工をする時や施工後の状態をイメージするのは難しいですし、人によって解釈が異なるかもしれません。

しかし、3Dのモデルがあれば、普段図面を見ない人も含め全員に同じイメージを持ってもらえます。

他には、作業の短縮やミスの防止にも役立ちます。

例えば、設計段階での使用なら、先にモデルを作成し、そのモデルから図面を作成することが可能です。つまり、モデルを作ってしまえば断面図など場所ごとの図面を描く必要がなくなります。設計時に修正があり、「窓の位置を少し変更したい」としたら、モデルの窓を変更するだけです。この作業だけで、平面図や立面図にもモデルに合わせて変更が反映されます。

施工の段階では、実際に施工をする前に、建物とプラントのモデルを作成して統合させると、狭すぎて搬入できない場合や、そもそも壁に干渉して設置できないなどの問題を見つけることができます。

このように3次元のデータを使って効率良く業務を進められるのがBIM/CIMです。

BIM/CIMの違い

BIM(Building Information Modeling)は建築、CIM(Construction Information Modeling/Management)は土木のことを指します。対象となる分野が違うだけで、やることは同じです。

BIM/CIMの具体例

BIM/CIMの3Dモデルと言われてもあまりイメージが浮かばないと思います。ここでは、作り方の基本や道路モデル、鉄筋モデルなどの具体例を紹介しています。

BIM/CIMの3Dモデルイメージや重要性について理解できると思いますので、ぜひご覧ください。

作り方の基本

3Dモデルは、基本的に平面図と断面図から形を判断して作ります。作り方はソフトによって異なりますが、2次元の線に厚みを付けて立体にするイメージです。厚みの無い面を立体的に組み合わせる作り方もあります。これは竹ひごに紙を貼って立体にする提灯の作り方と同じイメージです。

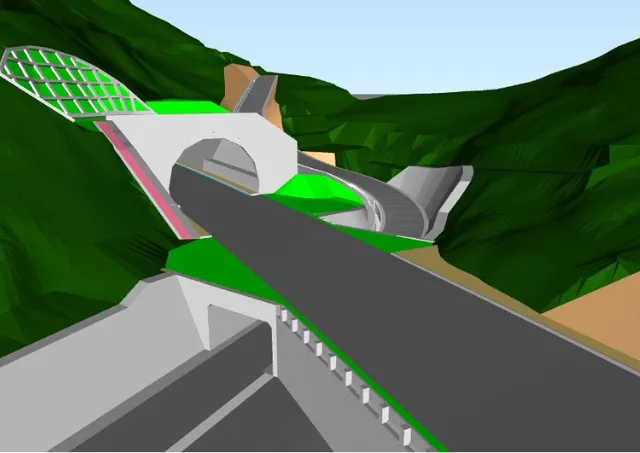

道路と地形のモデル

次に道路のモデルを見てみましょう。山の中に大きな道路があり、その下を小さな道路が通っています。山の勾配に合わせて法面を補強している部分もあります。このような工事を行う場合、「完成後はどんな景色になる?」「クレーンを置く場所は確保できる?」などの疑問が出てきますが、モデルがあれば一目瞭然です。

住宅街での工事なら、実際にクレーンのモデルを配置して家や電線などに干渉しないか確認することもあります。

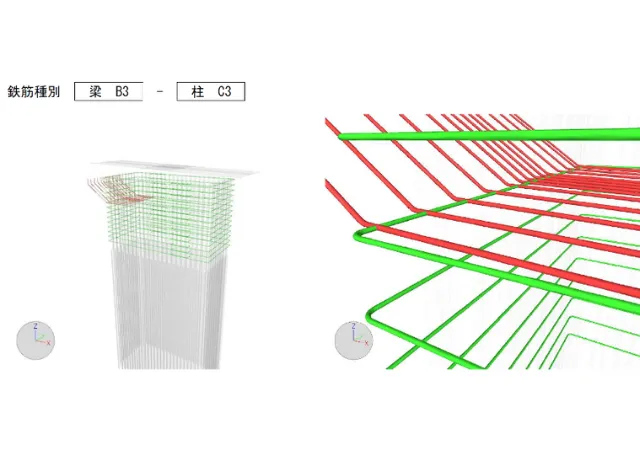

鉄筋モデル

コンクリートの中には鉄筋がたくさん入っていますが、これを2次元の図面だけでイメージするのは難しく、時間もかかります。3Dモデルであれば鉄筋がどのように組み合わさるのかすぐわかります。

「図面はできたが、3Dで確認すると干渉するのがわかった」という事例は多いです。上記の画像は橋脚の鉄筋で、梁と柱の干渉を赤と緑で表現したものです。橋脚1つだけでも何十箇所もの干渉が見つかるので、更に大きく複雑な物だと何百もの干渉になります。現場で鉄筋を組み立てる時に少しずらせば解決するものや、干渉箇所周辺を大きく変更することもあります。

施工ステップ

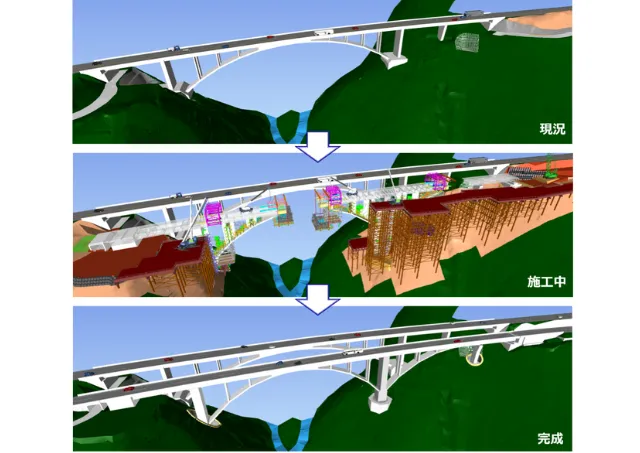

今まではモデルを見るだけでしたが、モデルを使った他の活用例を紹介します。

上記画像は、施工の工程を動画にした施工ステップです。地形や橋梁のモデルを作成し、モデルの表示と非表示を切り替えて動画を作成します。モデルにアニメーションを付けることもでき、クレーンや部材の動きも可能です。

施工の順番やタイミングも動画で確認できるので、施工前のシミュレーションに役立ちます。視点も自由に変えられるので、桟橋の上から見た景色や、山の斜面からの景色も見ることができます。

モデルから数量や図面を作成

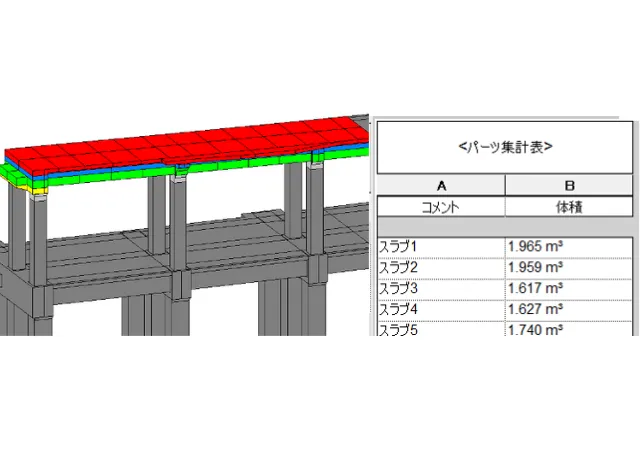

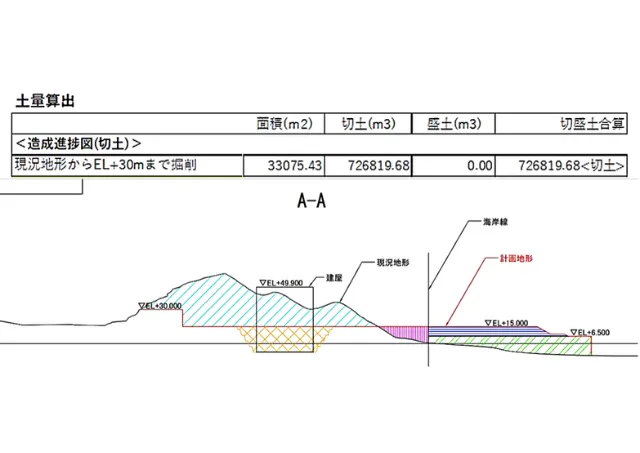

通常は計算して数量を出しますが、モデルなら自動で数量や図面を作成できます。例えば、この画像は高架橋の上層スラブを分割したもので、施工の為に体積が2㎥以内になるように分けています。モデルの体積が自動で計算され、それを表に書き出すことが可能です。

地形のモデルから切盛土の土量を出すこともできますし、モデルからの断面作成も可能です。曲面や勾配など、複雑な形状の数量算出に非常に役立ちます。国土地理院から日本の地形データが配布されていますし、3Dスキャナーやドローンで撮影すれば最新の地形の形がわかります。

施工段階と設計段階のモデル

このように、モデルを作れば視覚的に理解しやすくなり、更に動画や数量など様々なものに活用できます。今までの時間がかかる作業やミスが多かった作業も、モデルを使えば解決できるかもしれません。

今はまだ施工段階でのモデル作成がほとんどです。完成した図面からモデルを作成し、もし不整合などの問題が見つかれば図面を修正します。しかし、一番効率が良いのは設計段階でのモデル化です。

「何をどこに配置する」という設計をしながらモデルを作成し、最後にそのモデルから図面を書き出します。これには設計と3D作成技術の両方が必要なので、日本ではまだごく一部の会社でしか実現できていません。

BIM/CIMの課題

BIM/CIMでは様々なことができますが、その分高い技術力が必要です。普段スマートフォンやゲームに慣れている人なら勉強もしやすいですが、デジタルが苦手な人は3Dのイメージやソフトの使い方が中々理解できない人もいます。まだ新しい技術なので、教える側の人材も少ないです。

モデル作成用のソフトはかなり高額ですし、そのソフトを動かす為に容量が大きくスペックの高い機材も必要です。そのため、個人や自社だけでBIM/CIMを始めるには中々ハードルが高いです。始めるならBIM/CIMを扱っている協力会社や、他社から教えてもらいながら徐々に慣れていくのが良いと思います。

そして冒頭で述べたように、発注者が3Dを避けているのもBIM/CIMがあまり普及していない原因の1つです。特に地方では都市部に比べ施工の規模が小さく、BIM/CIMをする必要性があまり理解されないようです。「BIM/CIMの仕事をしたいが、発注者がOKを出さない。」という声もあり、「サンプルのモデルを役所に持って行ってアピールしてみよう」という動きもあります。

BIM/CIMの導入が気になる方は、3Dのイメージがピンと来なくても「こんな事はできる?」と相談してみてください。使うソフトや作り方、得意な分野も各社様々ですので、まずは相談して少しずつBIM/CIMへの解像度を上げていきましょう。

今後3Dの需要と共に技術者が増え、設計・施工の時間短縮に活かせることを期待しています。