コラム

配筋図① コンクリートと鉄筋

配筋図とは、鉄筋コンクリートの構造物のコンクリートの中に入っている鉄筋の配置を表す図面のことです。

この図面を使って、鉄筋を発注、切断、曲げ加工します。

建設現場では、鉄筋を組み立てるので、様々なことに気を付けて図面を作成しなければなりません。

普段、大手ゼネコンの橋梁の配筋図の作成をしている私が、配筋図について、ご紹介します。

コンクリートの外形

コンクリート構造物の形(外形)が決まらなければ、その中に配置する鉄筋の配置を決めることができません。もし外形線がずれていたら、それを基準にコピーやオフセットして作図した鉄筋の位置もずれてしまうので、注意が必要です。

通常は「構造一般図」を使って作図することが多いですが、構造一般図には無い断面は新しく作図します。

また、配筋図を進めている途中で構造物の形が変更になり、配筋図も修正することがよくあります。

コンクリート設計基準強度

〇〇N/㎟(ニュートン/平方ミリメートル)で表します。重ね継手長や定着長に関わります。

リフト割/打継目

橋脚や橋台など大きな構造物のコンクリートを打設する場合、数回に分けて行います。その境目のことをリフト割または打継目と呼び、設計や施工計画によってあらかじめ決められています。

配筋図には、リフト割の線を描きます。

鉄筋の配置も、リフト割に影響されるので、リフト割の位置を考慮して鉄筋の配置を決めます。

鉄筋について

ここでは、鉄筋の材質や形について解説します。強度(SD)

鉄筋の強度には種類があり、SDで表されます。SDとは、Steel Deformed(異形棒鋼)の頭文字です。

一般的に使用されるのは、SD345/SD390/SD490が使われます。

数字は、降伏点(N/㎟)下限を表しており、大きな数字の鉄筋ほど高強度です。

鉄筋の強度は、重ね継手長や定着長に関わります。

SD490は、90°を超えて曲げてはいけない。(JIS規格)ので、135°,180°フックを付けてはいけません。

鉄筋の塗装

主に、無塗装鉄筋/エポキシ樹脂塗装鉄筋/高付着型エポキシ樹脂塗装鉄筋があります。エポキシ樹脂塗装鉄筋

鉄筋は、海水や飛来塩分、凍結防止剤などの外部から侵入する塩分により腐食する恐れがあります。この腐食を防ぐために、鉄筋の表面にエポキシ樹脂を塗装します。

ただし、無塗装鉄筋に比べると、エポキシ樹脂を塗装した鉄筋は表面が平滑で滑りやすいため、コンクリートへの付着力が減少してしまうのがデメリットです。

なので、重ね継手長と定着長は、「無塗装鉄筋の場合÷0.85」とります。(つまり、長くなります。)

高付着型エポキシ樹脂塗装鉄筋

エポキシ樹脂塗装の表面に微細な凹凸を設けることで、無塗装鉄筋と同等以上の付着力を確保しています。そのため、重ね継手長と定着長は、無塗装鉄筋と同じです。

丸鋼と異形棒鋼

鉄筋は、断面形状の違いによって、丸鋼と異形棒鋼があります。丸鋼

図面には、「φ数字」と表します。表面に凹凸の無い、円柱形の鉄の棒です。

凹凸が無いため、コンクリートへの付着力が低いです。

現在、鉄筋として丸鋼が使われることはありません。

なので、新設の構造物の図面には出てきませんが、1960年頃までは丸鋼が主流でした。

補修設計,耐震設計で昔の手書き図面を見ると、使われていることがあります。

異形棒鋼

図面には、「D数字」(Deformed bar)と表します。現在、一般的に使われている鉄筋がこれです。

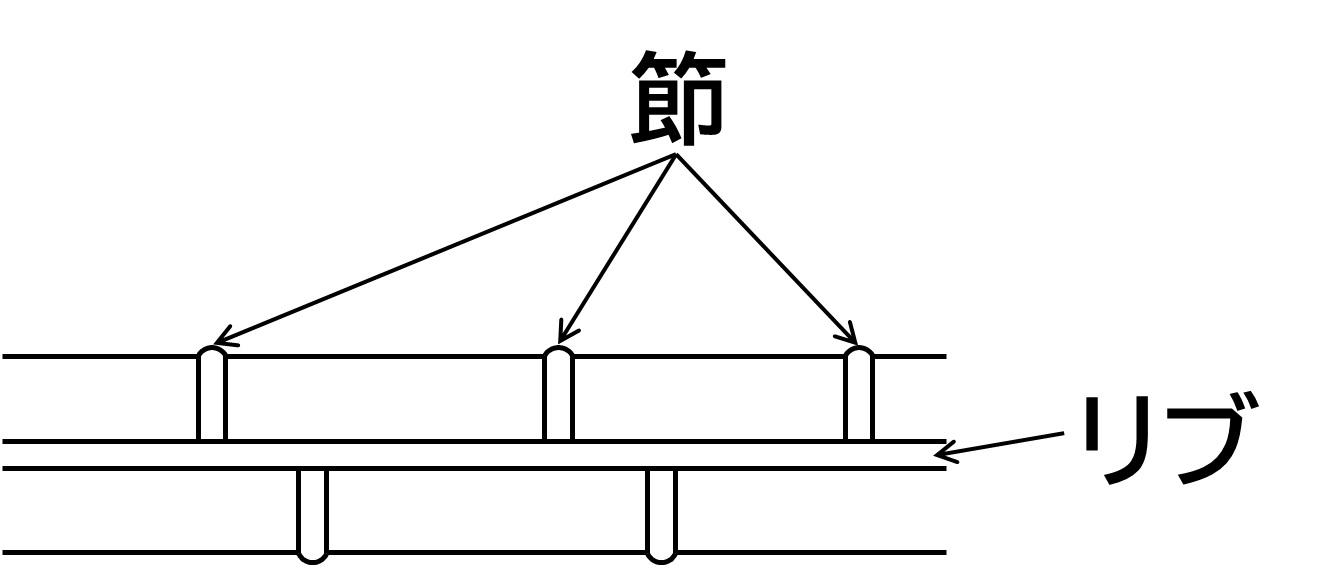

表面に凹凸のある鉄の棒です。

凸凹は、表面積を増やすことでコンクリートへの付着力を高め、引き抜き力への抵抗力を大きくする役割があります。

凹凸のことをリブ/節といいます。

径

主にD13~D51が使われます。「D数字」で表す直径のことを、呼び径といいます。呼び径には、リブ/節が含まれていません。なので、リブ/節を含んだ最外径は少しずつ大きくなります。

呼び径は、「D13/16/19/22/25/29/32/35/38/41/51」の種類があります。

寸法などの規格は、JISで定められています。キリが悪い数字になっている理由は、ミリメートルではなく、インチでサイズが決められたためです。

ボルト径や鋼管のサイズもインチで決められたため、キリが悪い数字になっています。

節

節の形状の違いによって、ネジ節鉄筋と竹節鉄筋があります。ネジ節鉄筋

機械式継手を取り付けるために鉄筋全体がネジ状になっています。竹節鉄筋

鉄筋の節が竹のように見えることから、通常の異形棒鋼のことを、ネジ節鉄筋と区別して、竹節鉄筋と呼ばれます。まとめ

今回は、配筋図について理解するために、コンクリートと鉄筋について解説しました。次回は、鉄筋のより詳細な話や鉄筋の配置について解説する予定です。お楽しみに。