コラム

土木のパイピング現象とは?ボイリングとの違いと対策工法をわかりやすく解説

地中の水が予想外のルートで流れ出し、工事の安全性を脅かすパイピング現象。建設現場では決して見過ごせない地盤のトラブルです。

本記事では、パイピングの基本的な仕組みから、よく混同されるボイリングとの違い、そして現場で役立つ対策工法まで詳しく解説します。

土木におけるパイピング現象の基礎知識

パイピング現象は、地盤内部を水が侵食しながら流れる地盤工学上の重大な問題です。掘削工事や堤防建設など、土と水が関わる現場で発生するリスクがあります。

パイピングを一言でいうと「地中にできる水の通り道」

パイピング現象とは、地盤内部に水が流れる管のような通路が形成される現象を指します。掘削現場や堤防の周辺で水位差が生じた際、地中の土粒子が水の力で運ばれ、徐々に空洞が広がっていく状態です。

建設工事において山留め壁の背面から内側へ水が浸透する際、土の粒子を巻き込みながら流れます。流れが続くと土粒子が次々と運び去られ、最終的には地盤内部にパイプ状の空洞が発生。名称の由来も「パイプのような通路」から来ています。

放置すると地盤の支持力が低下し、構造物の沈下や山留め壁の崩壊の原因となる可能性があります。工事の中断や大規模な補修が必要になるため、早期の発見と対策が欠かせません。

パイピングが発生するメカニズム

水位差による浸透水の流れが、パイピング発生の根本原因となります。掘削工事では、掘削底面の内側と外側で地下水位に差が生まれがちです。

地下水は必ず水位の高い場所から低い場所へ流れようとします。山留め壁の下端を回り込むように水が移動する際、流速が速い箇所では土粒子を運ぶ力が強まるのです。特に砂やシルトなど細かい粒子は水流に乗りやすく、どんどん流出していきます。

土粒子が失われた部分は空洞となり、そこへさらに水が集中して流れ込みます。空洞が拡大すると水の流速がさらに増し、より多くの土が運ばれる悪循環に陥ります。最終的には地表まで達する大きな通路が形成され、地盤全体の安定性が損なわれます。

水の浸透力と土粒子の移動しやすさが重なった時、パイピングは急速に進行します。透水性の高い地盤ほど注意が必要です。

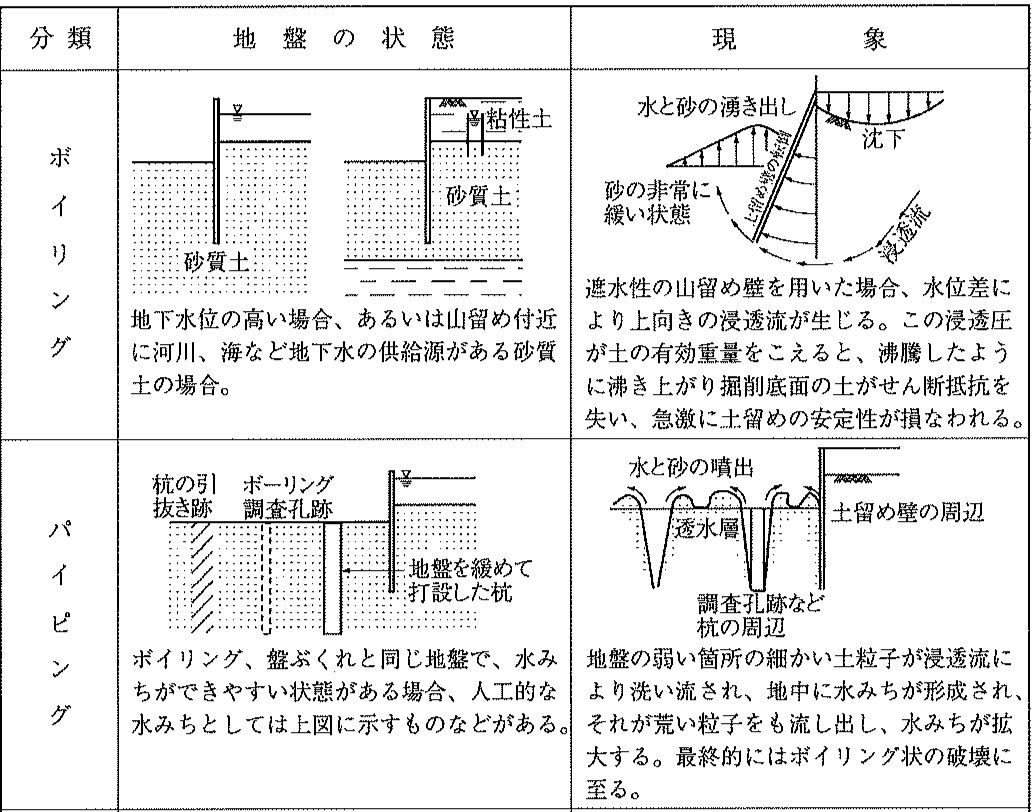

パイピングとボイリング、何が違うのか?

どちらも地下水の浸透に起因する地盤トラブルですが、発生メカニズムと現象の特徴は大きく異なります。現場での見極めと適切な対処のために、両者の違いを正確に理解しておく必要があるでしょう。

現象の発生場所と土の動き方

パイピングは地盤内部の限られた経路で土粒子が流出する現象です。山留め壁の下端を回り込んだ水が、特定のルートを通って掘削底面へ流れ出します。地中深くから始まり、徐々に通路が上方へ延びていく形で進行するのです。

一方でボイリングは、掘削底面全体で土が吹き上がる現象を指します。地下水の上向きの圧力が土の重さを上回った瞬間、底面の土砂が一気に噴き出すように動きます。まるで砂が沸騰しているような状態になるため、ボイリングと呼ばれています。

パイピングでは特定の場所から濁った水が湧き出す様子が観察されますが、ボイリングでは広い範囲で地盤全体が膨れ上がります。土の動き方も、パイピングは水平方向の流れが主体なのに対し、ボイリングは垂直方向の動きが顕著です。

発生箇所を見れば、どちらの現象かおおよそ判断できます。パイピングは局所的、ボイリングは面的な変状と覚えておくとよいでしょう。

破壊の形態の違い

引用:国土交通省「設計便覧(案) 第1編_土木工事共通編第 2章_仮設構造物 2-41

パイピングによる破壊は、地盤内部の侵食から始まります。最初は小さな水の通り道が、時間をかけて徐々に拡大していく進行性の破壊です。初期段階では地表に目立った変化が現れないため、発見が遅れるケースも少なくありません。

通路が地表近くまで達すると、突然陥没が起こります。地中に形成された空洞が上部の土を支えきれなくなり、一気に崩落。破壊に至るまでに数日から数週間かかることもあり、継続的な監視が求められます。

ボイリングの破壊は突発的かつ急激です。地下水圧が限界を超えた瞬間、掘削底面の土砂が噴き上がり、あっという間に地盤が緩んでしまいます。わずか数分から数十分で状況が悪化し、対処の時間的余裕がほとんどありません。

予兆の捉えやすさも異なります。パイピングは濁水の湧出など前兆が見られる場合がありますが、ボイリングは予兆なく突然発生することが多いです。

なぜ起こる?パイピング現象の主な原因

パイピングは複数の要因が重なった時に発生します。地盤条件、施工方法、水理条件が複雑に関係しており、どれか一つでも問題があると発生リスクが高まるのです。主な原因として以下の3つが挙げられます。

- 山留め壁の根入れ長不足

- 浸透しやすい地盤(砂質土など)

- 高い水位差(内外水位差)

それぞれの原因について、詳しく見ていきましょう。

山留め壁の根入れ長不足

山留め壁の根入れ長が不足していると、壁の下端を回り込む水の流れが強くなります。根入れ長とは、掘削底面から下方へ壁がどれだけ深く打ち込まれているかを示す長さです。

根入れが浅いと、地下水が壁の下をすり抜ける距離が短くなります。水は短い距離を高速で通過しようとするため、流速が上がり土粒子を運ぶ力が強まるのです。設計時の地盤調査が不十分だったり、想定より軟弱な地層が存在したりすると、計画した根入れ長では不足する事態が起こります。

コスト削減のために根入れ長を減らす判断も、パイピングのリスクを高める要因です。特に透水性の高い地盤では、十分な根入れ長を確保しなければなりません。地下水位が高い現場ほど、より深い根入れが必要です。

根入れ長の算定には、土質条件と水理条件の両方を慎重に検討する必要があるでしょう。

浸透しやすい地盤(砂質土など)

砂やシルトといった粒径の細かい土で構成された地盤は、パイピングが発生しやすい特徴があります。砂質土は粒子同士の結びつきが弱く、水の流れによって簡単に移動してしまいます。

粘土質の地盤と比べ、砂質土は透水性が高く水を通しやすい性質を持ちます。地下水が流れる際の抵抗が小さいため、速い流速で浸透が進むのです。流速が上がれば、それだけ土粒子を運ぶ力も強くなります。

均一な粒度の砂層では、いったん水の通り道ができると集中的に浸透が進みます。周囲よりも透水性の高い層があると、そこが優先的な水みちとなり、パイピングの起点になりやすいのです。

埋め戻し土や盛土材として使われる砂質土も要注意です。締固めが不十分な場合、粒子間に大きな隙間が残り、水の通り道ができやすくなります。地盤の透水性を事前に把握し、適切な対策を講じる必要があるでしょう。

高い水位差(内外水位差)

掘削内側と外側の地下水位に大きな差があると、浸透水の勢いが増します。水位差が大きいほど水圧の差も大きくなり、水は強い力で低い側へ流れ込もうとするのです。

深い掘削を行う場合や、掘削内部の排水を続けている現場では、内外の水位差が数メートル以上になることもあります。地下水位の高い地域で工事を行う際は、特に注意が必要です。降雨後や融雪期には地下水位が上昇し、水位差がさらに拡大する可能性があります。

周辺に河川や池がある場合、それらの水位も影響を与えます。潮位の変動がある沿岸部では、満潮時に地下水位が上がり、水位差が大きくなりがちです。地下水の供給源が豊富な場所ほど、長期間にわたって高い水位差が維持されます。

水位差を小さく保つ工夫が、パイピング対策の基本となります。排水計画の立案時には、内外の水位差を常に意識する必要があるでしょう。

パイピング現象への具体的な対策工法

パイピングを防ぐには、地下水の制御と地盤の改良を組み合わせた対策が有効です。現場の条件に応じて、適切な工法を選択する必要があります。代表的な対策工法は以下の3つに分類できます。

- 地下水位を低下させる対策

- 水の流れを遮断・抑制する対策

- 堤防などにおける対策

単独で用いる場合もあれば、複数の工法を併用してより確実な対策とする場合もあります。

地下水位を低下させる対策

掘削内部の地下水位を下げることで、内外の水位差を小さくする方法があります。水位差が減れば浸透水の勢いが弱まり、パイピングの発生リスクを大幅に低減可能です。

ディープウェル工法は、深い井戸を掘削周辺に設置して地下水を汲み上げる方法です。強力なポンプを使用し、広範囲の地下水位を効果的に下げられます。透水性の高い砂礫層や深い掘削に適しており、大規模な工事で採用されることが多いです。

ウェルポイント工法は、細い井戸管を多数配置して真空ポンプで地下水を吸い上げる方式です。浅い掘削や透水係数がそれほど高くない地盤に向いています。設置が比較的容易で、狭い敷地でも施工可能な利点があります。

釜場排水は、掘削底面に集水ピットを設けて湧水を排水する簡易な方法です。小規模な工事や補助的な排水手段として用いられます。ただし、地下水位そのものを下げる効果は限定的なため、パイピング対策としては他の工法と併用するのが一般的です。

水の流れを遮断・抑制する対策

地盤内部の水の流れを物理的に遮断したり、流速を抑えたりする工法もあります。水みちの形成を防ぎ、土粒子の流出を抑制する効果が期待できます。

薬液注入工法は、地盤中に固化材を注入して透水性を下げる方法です。山留め壁の下端周辺や背面側の地盤を改良し、水の回り込みを防ぎます。砂質土の間隙を充填することで、土粒子の流出も抑えることが可能です。施工範囲を調整しやすく、局所的な対策に適しています。

地盤改良工法では、セメント系固化材を用いて地盤全体の強度と遮水性を高めます。深層混合処理工法や高圧噴射攪拌工法などがあり、広範囲の地盤を改良可能です。透水性が極端に高い地盤や、水位差が大きい現場で効果を発揮します。

堤防などにおける対策

河川堤防では、増水時の水位差によってパイピングが発生する危険性があります。堤防特有の対策工法が開発されており、洪水時の安全性を高めています。

ドレーン工は、堤防の裏側に透水性の高い材料を敷設して浸透水を速やかに排出する工法です。水の通り道を人為的に作ることで、地盤内部での水の集中を防ぎます。排水された水は排水路へ導かれ、堤体への影響を最小限に抑えられるのです。

遮水シートや粘土ブランケットを用いて、堤防への浸透自体を減らす方法もあります。堤防の表面や基礎地盤に遮水層を設けることで、水の侵入量を大幅に削減可能です。新設の堤防だけでなく、既設堤防の補強工事でも採用されています。

根固め工や護岸工により、浸透水の出口付近を補強する対策も重要です。パイピングの出口となりやすい法尻部分を保護することで、土粒子の流出を防ぎます。大型ブロックや石材で覆うことにより、水流による侵食を抑制できます。

土木のパイピングに関するよくある質問(FAQ)

パイピング現象について、現場でよく寄せられる疑問をまとめました。兆候の見つけ方、発生しやすい地盤、対策工法の選び方など、実務で役立つ情報を紹介します。

現場でパイピングの兆候を発見するには、何に注意すればいいですか?

掘削底面や山留め壁周辺から濁った水が湧き出している箇所を見つけたら、パイピングの初期段階かもしれません。透明な湧水と違い、土粒子を含んだ茶色や灰色の水が出ている場合は要注意です。

湧水の勢いが徐々に強くなっていく様子も、警戒すべきサインとなります。最初は弱い染み出し程度でも、時間とともに水量が増えていくなら、地中で水みちが拡大している可能性が高いのです。湧水箇所の周辺地盤に小さな陥没や亀裂が見られる場合も、地盤内部で土砂が流出している証拠と考えられます。

日常的な巡回点検で、同じ場所の状態を継続的に観察する習慣が大切です。写真や動画で記録を残しておくと、変化を客観的に判断できます。異常を感じたら、すぐに技術者へ報告し、専門的な判断を仰ぎましょう。

パイピングはどのような地盤で特に発生しやすいのでしょうか?

細粒から中粒の砂で構成された地盤が、パイピングの発生しやすい代表的な土質です。粒径が0.075ミリメートルから2ミリメートル程度の砂は、水の流れで運ばれやすい大きさとなっています。

均等な粒度分布を持つ砂層も注意が必要です。粒の大きさが揃っていると、粒子間の隙間が比較的大きく均一になり、水が通りやすい構造になります。混じり気の少ない砂層ほど、透水性が高くなる傾向があります。

緩い砂層や、締固めが不十分な埋め戻し土も危険性が高まります。密度が低いと粒子同士の噛み合わせが弱く、水の力で簡単に移動してしまうのです。過去に河川だった場所や、海岸近くの埋立地では、砂質の地盤が広がっていることが多く見られます。

対策工法の「ディープウェル」と「ウェルポイント」はどう使い分けるのですか?

掘削深度と地盤の透水性が、工法選択の主な判断基準となります。ディープウェルは深さ10メートルを超える掘削や、透水係数が高い砂礫層に適した工法です。大口径の井戸を深く掘り、水中ポンプで直接汲み上げるため、大量の地下水を処理できます。

ウェルポイントは、掘削深度が10メートル程度までの比較的浅い工事に向いています。透水係数が中程度の砂質土や、細かい砂層での効果が期待できるのです。真空ポンプで吸い上げる方式のため、水位を下げられる深さには限界があります。ただし、設備がコンパクトで設置や撤去が容易な利点があります。

現場の敷地条件も考慮すべき要素です。狭い場所ではウェルポイントの方が配置しやすく、広い敷地があればディープウェルの大型設備も設置可能です。工期やコストも含めて、総合的に判断する必要があるでしょう。

まとめ

パイピング現象は地盤内部に水の通路が形成され、土粒子が流出する危険な現象です。ボイリングと混同されやすいものの、発生場所や破壊形態が明確に異なります。山留め壁の根入れ不足、砂質土の地盤、高い水位差が主な原因となり、放置すると構造物の安定性を大きく損なう結果を招くでしょう。

対策には地下水位の低下、水流の遮断、地盤改良など複数の選択肢があり、現場条件に応じた適切な工法の選定が求められます。日常的な観察と早期発見が、被害を最小限に抑える鍵となるでしょう。